おしごとについて/すくわくプログラムの様子

今回は「おしごと」について紹介させていただきます。

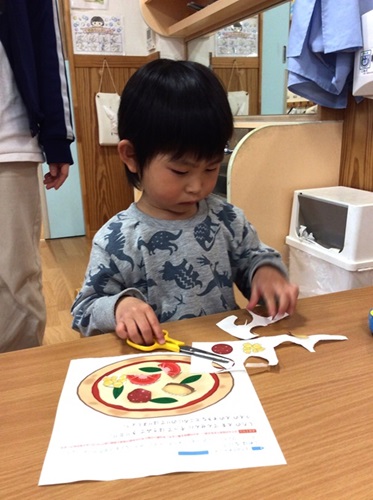

「おしごと」とは、モンテッソーリ式の教具を使い、日常生活の様々な活動のことを言います。

こどもの自己成長や学びに焦点を当てて、それぞれの子どもが自分のペースで行動できる環境を提供しています。

保育士は子どもたちをサポートし、子どもたちは自らの興味や関心に基づいて日常生活の様々な活動を通して成長します。

また、他者との関わりを通じて社会性やコミュニケーション能力を育みます。

「おしごと」には「日常生活の練習」「感覚教育」「言語教育」「算数教育」「文化教育の」5つの分野があります。

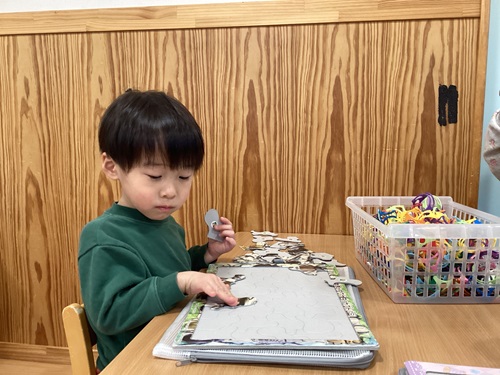

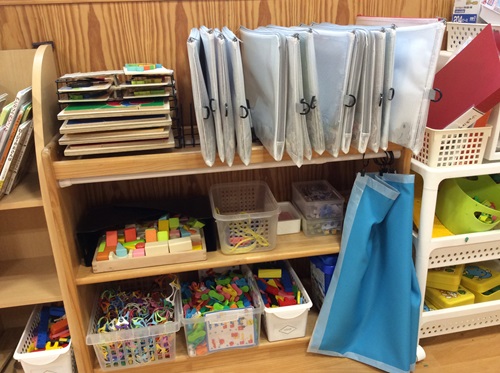

子どもが集中して取り組めるよう落ち着いた環境を整え、教具が置いてある棚から子どもたち自身が取り組みたい教具を取り出し、実施しています。

【2月 すくわくプログラムの様子】

〈おんがく〉

◎3歳児

『さんびきの子ぶた』の絵本のストーリーに合わせて、小物楽器を使って音作りをしました。 藁の家グループ、木の家グループ、レンガの家グループに分かれて、鈴、トライアングル、カスタネットを鳴らしました。 家を作るシーンに合わせて上手に楽器を鳴らし、楽しんでいました。 楽器に触れる機会はなかなかないので、喜んで取り組んでいました。

◎4、5歳児

ブレーメンの音楽隊の動物ごとのグループに分かれ、物語に足音や鳴き声をつけました。最初は子どもたちが持ってきた廃材を使い、2回目は鈴やトライアングルなどの楽器を使い表現しました。 動物ごとにどのような鳴き声か、どの廃材だったら表現できるか、近い音になるように工夫する姿が見られました。

〈たいそう〉

◎3歳児

前回に引き続き「跳ぶ」をテーマに、 縄跳びを使った遊びを行いました。 体操講師が動かす縄を両足跳びやスキップのようなジャンプをしました。 高めの縄を跳ぶ時には、最初は縄に引っかかってしまった子も、跳び方を変えて高く跳べるように両足を揃えて跳んだり、力をためてから跳んだりして自ら考え、工夫をしていました。

◎4、5歳児

今回は遠くに跳ぶ時、高く跳ぶ時にどのように足を使えば大きく跳べるかをみんなで考えました。実際にグーとチョキとパーの足の形で跳んだり、友だちが実践しているのを見たりして考え、高く跳ぶ時、遠くに跳ぶ時どちらもグーの方が跳びやすい事に気づいていました。楽しく体を動かしながらみんなで考える事が出来ました。